مقالات فكرية

العلم ، الفكر ، الفلسفة و الهرطقة

يعرف أغلبنا هذه الأربعة و نعرف الفرق بينها بشكل مُجمل ، و نعرف ارتباطها لزوما بالمنطق ، و هذا المقال قصد التفصيل في الاختلاف بينها .

سنفرق بينها بعد تمثيل ماهيتها و تبيان علاقتها بالمنطق من خلال المعايير التالية : -الحُجِّيَّة -المجال.

=> العلم : أمثل له بعمارة ناطحة للسحاب لا تكتمل في البناء أبدا ، كلما بنى عليها عالم طابقه بنى عالم آخر فوق طابق الأول طابقا جديدا و يستمر الأمر هكذا ، أساساتها التي تبنى قبل رفع جدران المنطق عليها هي الحقيقة ، أي أن العالم ينطلق من حقيقة يقينية ثم يضيف عليها المنطق المضبوط الذي عنده فينتهي إلى حقيقة أخرى بالدليل ، ثم يأتي الذي يليه فينطلق من الحقيقة التي تُمثل منتهى الأول فيُعمل منطقه المضبوط بها فيصل إلى حقيقة أخرى بالدليل تكون أساسا لعالم آخر و هكذا . ثم أشير إلى أن هناك من العلوم ما جُعل على عماراتها السطح ، إما لانتهائها فعلا أو لمحاولة إنهائها من طرف البنائين المحتكرين لهذه العمارة !

تتصف حجية العلم بالقوة ، فالعلم يفيد اليقين و هو أعلى درجات المعرفة .

يشمل العلم المجال المادي و المجال اللامادي .

=> الفكر : أمثل له بعمارة لها أساس واحد و هو الحقيقة التي انطلق منها المفكر و بنى جدرانها بمنطقه المضبوط ، فعمارة المفكر يجب ألا ترتفع كثيرا عن أساسها ( الحقيقة ) حتى لا تفقد توازنها ، لأن مشروعية الفكرة تضعف كلما ابتعدت عن الحقيقة المنطلقة منها و لو بمنطق سليم ، و هذا المنتوج الفكري يطلق عليه أسماء مختلفة بحسب المجال ، فإن كان المجال علما تجريبيا سمي بالفرضية العلمية ، و إن كان المجال علوم الشريعة العملية سمي فقها و هكذا ، و إذا عثر على الدليل القطعي الدال على صحة الفرضية العلمية انتقلت من كونها فرضية إلى الاتصاف بأنها علم ، كذلك القول

الفقهي إذا استُدل له بالدليل القطعي ( ثبوتا و دلالة ) و حصل الإجماع عليه انتقل من كونه فقها إلى الاتصاف بأنه شريعة .

تتصف حجية الفكر بالجودة ، فهي جيدة و معتبرة و تدخل خانة الصواب ، إلا أن الفكر و إن كان صائبا فإنه محتمل للخطأ ، و قول الشافعي رحمه الله " قولي صواب يحتمل الخطأ ، و قول مخالفي خطأ يحتمل الصواب " مرجع في هذا الباب ، و المقصود أن قوله صواب و قول مخالفه خطأ فهو باعتبار ما جمع هو من الأدلة و باعتبار الفهم السليم المنطقي الذي فهمه ، لكن قوله يحتمل الخطأ فذلك إذا ظهرت أدلة خفيت عليه قبلُ تدل على صواب قول مخالفه و خطإ قوله ، أو إذا أظهر مخالفه أن فهمه للأدلة أضبط منطقا و أحكم عقلا من فهمه . و هذا ما لا يمكن في باب العلم ، فإنه لا يقبل الزيف و الخطأ ، بخلاف الفكر الذي نحكم عليه بالصواب لكننا لا نجزم ببراءته من خطإ .

غالبا ما ينطلق الفكر من الحقيقة المادية ، و قد ينطلق أحيانا قليلة من الحقيقة اللامادية .

=> الفلسفة :أمثل لها بعمارة بنيت على أساس واحد ، ليس حقيقة هذه المرة و إنما أساسا فكريا ( فكرة ) ، ثم يبني الفيلسوف على الفكرة منطقه ، و غالبا ما يبني بناء شاهقا جدا غير مراع لتوازنه ، فينتج فلسفة مهلهلة ذات حجية ضعيفة ، تصلح للاستئناس و تشغيل المنطق و التبحر في الخوارق و تذوق اللذة الفلسفية لا للاعتقاد و الاتباع ، إلا أن الفلسفة يعود لها الفضل في صناعة علم المنطق ، و هذا أفضل إنجازاتها .

تتصف حجية الفلسفة بالضعف ، فهي غير معتبرة من هذا الجانب .

غالبا ما تنطلق الفلسفة من فكرة لامادية ، و قد تنطلق من فكرة مادية أحيانا .

=> الهرطقة : لا يبالي المهرطق بنوع أساس العمارة ، فهو قد ينطلق من أي حقيقة أو فكرة أو فلسفة أو هرطقة ، لكن ما يميزه هو استعماله للمنطق بشكل مشوه غير صائب ، و محبته للاستنتاجات الخارقة المتضاربة مع الحقيقة .

تتصف حجية الهرطقة بالعدمية (0) ، فهي لا تصلح إلا لتخريب الآليات المنطقية المكتسبة سلفا !

أخيرا فالحجية المعرفية لهذه الأربعة قريبة جدا على التوالي من درجات ثبوت و صحة أحاديث الآحاد النبوية ؛

العلم = صحيح

الفكر = حسن

الفلسفة = ضعيف

الهرطقة = موضوع(مكذوب)

ملاحظة : ينتمي المقال إلى المجال الفكري

النظر إلى الآخرين بعين مميزاتنا الشخصية !

من أهم أسباب اختلاف الناس فيما بينهم هو اختلاف الزوايا التي ينظرون منها إلى الآخرين . و إن كانت هذه مسألة مسلمة و سنة دنيوية و مقبولة إذا قُيّدت بالموضوعية ، إلا أن أغلب الناس يتجاوزون الحد فيها بسبب طغيان اللاوعي عندهم على الجانب الواعي ، أو بسبب الميل إلى تعظيم نوع المميزات التي يتميز بها الشخص و تبخيس نوع المميزات التي يتميز بها الآخر عمدا .

يقول خالد ؛ مراد أحسن من خليل ، فنفهم أن مرادا أحسن من خليل ، لكن أحسن من خليل في ماذا !؟ الجواب هو أن مرادا أحسن من خليل بمعايير خالد ، التي قد تكون هي صفة الشقاوة التي يمتاز بها خالد و يتخذها معيارا لتقييم الآخرين مثلا .

إن الصفات المميزة للبشر على اختلافهم تختلف من حيث قيمتها ، و تتربع الأخلاق الفاضلة على عرش أثمن الصفات ، و تأتي تحت هذه الصفة صفات كثيرة و متفاوتة من حيث القيمة ، و تنتمي كلها إلى مصدرين أساسيين هما ؛ المصدر الخِلقي و المصدر التكويني .

- صفات المصدر الخِلقي هي الأدنى قيمة ، حيث أن صاحبها لم يبذل مجهود اكتسابها ، سواء كانت إيجابية أو سلبية ، فهي عطية ربانية مجانية .

نأخذ صفة الجمال كمثال ، فهذه صفة خِلقية مجانية ربانية ( توجب الشكر طبعا ) ، و لعلها أكثر صفة خِلقية تأثيرا في نفوس أصحابها ، حيث أن الجميل و الجميلة يميلان عادة إلى تقييم الناس أساسا حسب هذه الصفة الخِلقية رغم أنها بخسة القيمة لكونها تأتي دون مجهود . و السبب في هذا شيء من اثنين كما سبق التبيان ، إما طغيان اللاوعي على الوعي عند هذا الجميل فصار ينظر إلى أن التقييم على أساس صفته التي تميزه أصل و أمر طبيعي و أنه الصواب العام ( و عدم تطوير العقل بالفكر و الموضوعية هو السبب المباشر في طغيان اللاوعي على الوعي ) ، و إما بسبب الميل إلى تعظيم النفس عن قصد ، فيتم استغلال هذه الصفة المميزة للذات في اكتساب مكانة اجتماعية عالية دون جهد مبذول لذلك ، و هذا أذَمّ من السبب الأول ، حيث أن الأول ناتج عن عدم استحضار الحقيقة ، و الثاني ناتج عن الحرص على استغلال الصفة المميزة في كسب مالا يُستحق . و غالبا ما يكون السبب الأول هو مصدر اعتماد الجمال كمعيار للتقييم ، لأن الجميل أو الجميلة يكونان في سن الشباب غالبا ، و هو السن الأبعد عن النضج و الموضوعية بعد سن الطفولة .

و للأسف فقد رأيت بأم عيني من سقط في هذا الفخ من الشباب فضَيع مساره الديني و الدراسي فالعملي بسبب جماله و بسبب اتخاذ هذه الصفة معيارا لتقييم الناس ، ثم يحاول استدارك ما فاته بعد اكتساب بعض الوعي ، لكن بعد تضييع الكثير من فرص النجاح و التطور .

- صفات المصدر التكويني أعلى قيمة من صفات المصدر الخِلقي ، و ذلك لأنها نتاج جهد و عمل ، إلا أنها تخضع لنفس ما تخضع له الأولى .

نأخذ صفة "الكوَيري" كمثال ، فهذا الأخير إما لطغيان اللاوعي عنده أو لكسب المرتبة الاجتماعية يجعل مؤشر المهارة الكروية هو معيار التميز و التقييم رغم أن هذا المؤشر هو في مجال اللهو و الرياضة فقط ، هذا عند الشباب ، و نجد عند من يوصفون بالعقل مثله ، حيث تجد الأديب الكبير يقرأ منشورا فيه من الاستدلال و الأدلة المنطقية و البراهين ما يدل على صحة مذهب معين في مسألة علمية معينة ، ثم يحكم عليه بالضعف لقلة بلاغته و فصاحته ! ساقطا في فخ النظر بعين مميزاته الأدبية بدل النظر إلى المنشور بعين الحجة و الدليل .

و لنا كلنا معايير جعلناها بإدراكنا أو بدونه أساسا في تقييم الناس ، و تختلف هذه المعايير من شخص لآخر لاختلاف ما نمتاز به ، لكن صاحب المعيار الجيد هو ذاك الذي استطاع بوعيه أن يبني معيارا للتقييم على أساس الموضوعية غير متعلق بمميزاته الشخصية ، ما يجعله قادرا على التطور مما هو عليه إلى ما جعله معيارا بوعيه .

و هذا المعيار الواعي غالبا ما يكون مكونا من معايير عدة و ليس معيارا واحدا ، و يكون الترتيب بينها حاضرا بقوة .

لكن أشير إلى أن اتخاذ ما نتميز به معيارا من المعايير يعود بفائدة على صاحبه إذا كان ملفوفا بالموضوعية و بعيدا عن الإفراط في قيمته ، حيث أن هذا يُكسب النفس تقديرا للذات و توازنا ، و قد يكون ضروريا لبعض النفوس الهشة .

ففي يوم من الأيام و أنا في طريقي إلى العمل ، أسرعت بسيارتي قليلا محاولا عدم التأخر عن التلاميذ ، فأوقفني شرطي مرور و نبهني إلى أنني تجاوزت السرعة المسموح بها ، ثم سأل عن سبب تسرعي غير المفرط فأجبته بأنني معلم و تأخرت قليلا عن تلامذتي ، فكان العجيب أن قال "و ما بال عمل الشرطي !؟ أليس عملا شريفا !؟" نحن نتفق على أن عمل الشرطي شريف و ضروري في المجتمع ، إلا أن المشكل هنا هو نظرة ذلك الشرطي إلى عمله ، حيث أن ردة فعله تشير إلى أنه غير مقتنع بأهمية ما يقوم به ، و هذا أمر يتسبب في مشاكل نفسية ، تجعله يحسب أن لا دور له في المجتمع ، و أظن أن مثل هذا الرجل ينبغي أن ينظر إلى ميزته هذه ذات المصدر التكويني بمزيد من التقدير و الاعتبار ، دون إفراط و لا تفريط في قيمتها .

إن سألتني عن معايير التقييم التي أعتبر فهي تقوى الله و الأخلاق أولا ثم الإنتاج و العمل المفيد ثانيا فالعلم و الوعي ثالثا ثم تتفرع الشبكة ، هذه معاييري التي رتبتها بناء على ما أرى ، و ليست ملزمة للآخرين طبعا .

أخيرا فإنني أظن أنه قد يتبادر إلى بعض الأذهان أن وضع آليات لتقييم الناس شيء مذموم و ينبغي تركه ، إلا أنني أختلف مع من يقول به اختلافا ، فكيف سأختار الصحبة و الأجير المناسب و العشير الخليل الذي أكون على دينه !؟ و نبي الله صلى الله عليه و سلم يقول "المرء على دين خليله ، فلينظر أحدكم من يخالل" حديث حسن.

استغلال العمر

لطالما تطرق الناس لمفهوم استغلال الوقت و ألفوا فيه المؤلفات ، و اختلفت مؤلفاتهم من حيث كيفية الخوض فيه ، خاضت فرقة في هذا المفهوم من الناحية الفلسفية فتكلمت عنه بشكل شمولي و عام ، و خاضت فيه أخرى بشكل مفصل ديداكتيكي فحاولت وضع طرق و أساليب عملية لاستغلاله بشكل جيد ، و كل هذا جيد جدا و مرضي ، إلا أنني أتساءل ؛ أليس من المهم أيضا التطرق إلى مفهوم استغلال العمر ؟ أليس استغلال العمر أعم و أشمل و اولى بالاهتمام ؟

فالوقت ليس إلا جزء من العمر ، و العمر و إن تطرق إليه المتقدمون باعتبار الجانب الديني ، إلا أن المتأخرين تركوا التطرق إليه دينيا و دنيويا و ركزوا على جزءه فقط و هو الوقت .

و أرى أن استغلال العمر ينشطر إلى شطرين أساسيين وهما ؛

- استغلال العمر دينيا

- استغلال العمر دنيويا

=> استغلال العمر دينيا و هو الأولى في الحقيقة لأنه مرتبط بالآخرة الأبدية اللامتناهية التي لا تحتمل إلا فوزا أو خسارة ، و لا تحتملهما معا .

و استغلال العمر دينيا يفرض اتيان الواجبات الدينية أولا خلال العمر كله بالنسبة للمتكررات كالصلاة و صوم رمضان و بر الوالدين و غيرها ، و التوبة و الاستغفار مما نقص منها ، و البرمجة لاتيان المفروضة مرة واحدة كحج البيت ، فمن استطاع منا البرمجة لاقتناء السيارة الأولى و الثانية و الثالثة لزمه البرمجة للحج مرة واحدة على الأقل ، و كذلك يفرض اجتناب المحرمات ، و الاستغفار عند السقوط في شيء منها و التوبة النصوح المتمثلة في الندم و العزم على عدم العودة .

واستغلال العمر دينيا بشكل مثالي لمن وفقه الله لهذه النية يلزم المسلم إتيان المندوبات بشكل عام ، و استغلال العمر في مندوب معين من الأعمال الصالحة مستحضرا الإخلاص في النية و جعل هذا المندوب بابا لدخول الجنة منه إن شاء الله بشكل خاص ، و يختلف هذا العمل الصالح المندوب من فرد لآخر حسب إمكانات المرء و ميولاته ، فمن رزق المال و أحب الصدقة جعل هذا الباب مدخله ، و من رزق العلم و أحب تعليم الناس جعل هذا الباب مدخله و هكذا ، فيكون للإنسان معنى لحياته و مفتاحا لجنته إن شاء الله ، رزقنا الله و إياكم الجنة .

ه=> استغلال العمر دنيويا ، و إن كان أقل أهمية من الباب الأول إلا أنه مهم جدا ، فينبغي للإنسان تسطير مسار لحياته يلائم دينه و شخصيته و إمكانياته و ميولاته ، ثم ينطلق في تحقيقه مع استحضار إمكانية التعديل فيه من حين لآخر حسب ما تقتضيه الظروف و المصلحة ، و يجب على المرء أن يعرف وجهته الثابتة جيدا ، لأنه قد يستعين بطريق غير معبدة و غير معول عليها من حين لآخر إلا أن وجهته و قصده لا يتبدل ، إلا إذا بدله بمحض إرادته و هذا لا ينبغي أن يكون إلا عند التأكد من عدم الاقتناع بالهدف الأول ، فإذا تأكد الإنسان من وجهته الدنيوية سطر مراحل السير إليها ، فإذا حقق مرحلة وجه نظره للتي تليها و هكذا ، كما قال ربنا في الأعمال الصالحة ( فإذا فرغت فانصب ) أي إذا انتهيت من عمل صالح فابدأ في عمل صالح آخر .

فمن أراد النجاح في حياته كان هذا منهجه فيها مع استحضار ربط الأهداف بالوقت ، و الوقت هنا في الأهداف و المراحل الكبيرة لا يكون محددا باليوم و إنما معلوم و مؤطر بشهور في المراحل و الأهداف الصغيرة و سنوات في المراحل و الأهداف الكبيرة .

و أسوأ معيقات النجاح في الحياة المرتبطة بتخطيط المسار هي أولا عدم تخطيطه ، و هذا كأنه الفشل المحتوم إلا برحمة من الله ، ثم ثانيا هو عدم الإقبال على الهدف الموالي بعد تحقيق الهدف الأسبق ، فتجد المرء يحقق ما ينبغي أن يحقق خلال 10 سنوات في 20 سنة أو أكثر و هو مضيعة للوقت و الجهد ، و أنصح بممارسة أنشطة مسلية مباحة خلال جميع الفترات و المراحل حتى لا يمل الإنسان في طريقه إلى الهدفين المنشودين الديني و الدنيوي .

اللهم إنا نسألك فوز الدنيا و الآخرة ، اللهم آمين يا رب العالمين .

الموضوعية و الخلفية

الموضوعية صفة نادرة جدا إذا قصدنا كمالها ، إن لم تكن قد رفعت مع رفع العصمة ، لكنها لاتزال بيننا إذا قصدنا وجود شيء منها في شخص أو غيابها تماما ، يدعي التحلي بكمالها جل الناس في عصرنا ، و الحقيقة أن قليلا منا يتحلى بشيء منها ، و أغلب الناس تركوا تمثلها وراء ظهورهم أو يجهلون وجودها كصفة أصلا ، و معناها مناقشة المسائل بمنطقية و تبني الآراء و الدفاع عنها باقتناع مادام الدليل معها ، بعيدا عن وضعية الإنسان الشخصية و ليس بعيدا عن الخلفية ، لأن هذه الأخيرة هي المادة الخام للنقاش عند كل مناقش أو مجادل ، و الخلفية يكتسبها الإنسان من خلال ظروف حياته التي عاشها لزوما ، و من خلال قدرته على التفكير بموضوعية أيضا ، فمن اعتنى بهذا الشق الثاني ثمّن مادته الخام ( خلفيته ) ، و من أهمله بخّس مادته الخام ، و الخلفية هي التي يصنع منها الإنسان رأيه و مذهبه ، و تختلف قيمتها باختلاف المواد الخام ، فمن كانت مادته الذهب ليس كمن كانت مادته الحجر ، و من كانت خلفيته الإسلام ليس كمن كانت خلفيته العلمانية أو الإلحاد ، و إن كان العلماني يرى حجره ذهبا . لكن هذا لا يمنع وجود من يرمي بذهبه في قاع البحار ، و من يبني بحجره الأبراج و المعمار للأسف .

الوقت المناسب للإنجاز

لكل إنسان يحترم إنسانيته أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة " اعمل لآخرتك كأنك تموت غدا ، و اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا " و تكون له دوافع من نوع ما تدفعه إلى تحقيق تلك الأهداف ، طبعا يجب أن تكون الدوافع مقبولة و تكون الأهداف مشروعة ، كما يجب أن تكون سبل تحقيقها مشروعة أيضا ، فالغاية لا تبرر الوسيلة أبدا ، و لابد من مشروعية الدافع و الهدف و السبيل إليه .

قد تحقق أهدافك ( بفضل من الله عليك ) في الوقت المناسب لها أو قبل الوقت المناسب أو بعد الوقت المناسب ، لكن أغلبنا يغفل العامل الأكثر أهمية ، و هو جودة الهدف .

فجودة الهدف هي المعنية بتحقيق الراحة الدنيوية النسبية المبحوث عنها و ليس عين الهدف .

نفترض أن رجلا يملك مالا و أراد شراء شقة في حي ما ، فإن هدفه الحقيقي هو شراء شقة تريحه و ليس شقة فقط ( سواء استحضر هذا أم لم يستحضره ) ، فلن يخرج عن كونه سيشتريها متسرعا أو متباطئا أو في الوقت المناسب .

إذا اشتراها متسرعا فغالبا سيشتريها بدون مراعاة رغباته ، و بالتالي تكون النتيجة شقة لا تتوفر على ما يحتاج إليه هو و يريحه ، و منه فجودة الهدف الذي تم تحقيقه تكون متدنية و يكون الثمن غاليا و هو التكيف معها أو استبدالها و ما يلازمه من مال و وقت و جهد .

إذا اشتراها متباطئا فغالبا سيكون قد وضع قائمة الرغبات التي يريدها ، لكنه سيشتريها بثمن أغلى لما يعرفه قطاع العقار من ارتفاع على العموم ، و قد لا يجدها كما أراد بسبب نفاذ تلك السلعة المرجوة . و يكون الثمن غاليا أيضا مالا و وقتا .

إذا اشتراها في الوقت المناسب ( و الوقت المناسب في هذه الحالة هو وقت إيجاد المنزل المناسب ) فسيكون قد وضع قائمة الرغبات الأساسية التي يريدها دون إفراط و لا تفريط ، ثم توكل على الله تعالى و بحث عنها حتى وجدها بتلك الصفات المرغوبة ، و تكون النتيجة شقة توافق احتياجاته عموما مما ينتج له الراحة فيها ، و بالتالي تحقيق جودة السكن المطلوبة .

قد يتبادر إلى الأذهان أن هذا يهم الأهداف الكبرى دون الصغرى في أمور الدنيا ، لهذا سأعطي مثالا آخر في أمور الدنيا الصغرى .

شباب أرادوا لعب مباراة كرة قدم على الشاطئ قصد الترويح على النفس .

إما أن يتسرعوا و يذهبوا في أقرب وقت ، و لن يعتبروا وقت المد و الجزر ، و لن يحملوا معهم جميع المتاع المطلوب ؛ فتكون النتيجة لعب المبارة في الرمال اليابسة ( إذا صادفوا الوقت غير المناسب ) و طغيان "الديباناج" على جل الاحتياجات ، و بالتالي جودة رديئة للنشاط .

و إما أن يتباطؤوا و يذهبوا في وقت متأخر فيجعلهم مضطريين لتقليص وقت الأنشطة عموما فتكون جودة الترويحة متدنية أيضا ، أو يذهب الحماس أصلا و تلغى المباراة .

و إما أن يذهبوا في الوقت المناسب بعد الاطلاع على المد و الجزر ، و بعد تجهيز المتاع بشكل جيد فتكون جودة الترويحة مرتفعة و يتحقق المراد منها .

إذا اقتنعنا أن جودة الهدف مرتبطة بتحقيقه في الوقت المناسب ( هذا هو الهدف من كل السطور السابقة ) نمر الآن إلى ماهية الوقت المناسب .

الوقت المناسب ( الذي يجيء بالجودة ) كنبتة بجذور ثلاثة ، إذا سقيت الجذور الثلاثة كبرت النبتة ، و إذا لم يسقى جذر واحد من الثلاثة ماتت ، و جذور الوقت المناسب لتحقيق الأهداف الدنيوية الكبرى خصوصا هي :

- العمر المناسب : و هذا عام على جميع الناس ، فلن يقول عاقل أن الزواج ابتداء من سن الخمسين و لا الأربعين هو المناسب ، و لا ترك التعلم في الصغر إلى حين الكبر مناسب .

- الظروف المحيطة المناسبة : و هي ظروف قد تكون عامة لجميع المجتمع كما قد تكون خاصة بالفرد ، يجب اعتبارها حتى تصيب الوقت المناسب و تتحقق الجودة .

- الوقت الشخصي المناسب : و أقصد به الظروف الشخصية ( معرفة ، صحة ، مال ، التزامات ، زاوية رؤية الحياة... ) و هذا يختلف من فرد إلى آخر ، حتى إن توافق شخصان في العاملين السابقين فقد يختلف الوقت المناسب بينهما بسبب اختلاف الوقت الشخصي المناسب .

لن ننتظر دائما تحقق هذه العوامل بشكل ممتاز لأن هذا قد لا يتحقق أبدا ، لكن ينبغي أن تكون الثلاثة مقبولة على الأقل حتى يتحقق الوقت المناسب للإنجاز من أجل جودة جيدة . طبعا لا أقصد بكلامي لزوم الكسل و ادعاء عدم مناسبة الوقت ! إنما أخاطب العقلانيين الذين يحيون بالاجتهاد ، و يحبون تحقيق الجودة .

هذا كله من باب بذل الأسباب ، و مشيئة الله تعالى تبقى فوق كل شيء .

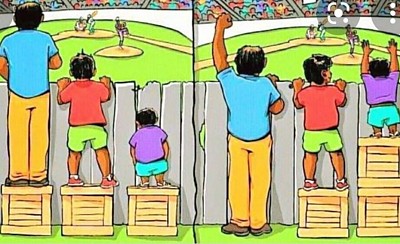

العدل أم المساواة !؟

لطالما عرّف عامة المسلمين العدل بأنه التساوي بين فردين أو أفراد في العطاء أو الأخذ أو أي معاملة أخرى ؛ و هذا في الحقيقة شق واحد من العدل الحقيقي الذي يوافق و يعارض في آن واحد هذا الفهم .

ثم دخل علينا مصطلح المساواة من الثقافة الغربية المتغلبة في هذه الفترة من الزمن ، و جُعل مرادفا للفظ العدل مجملا رغم ما بينهما من التباين الشاسع في كثير من الوجوه .

فالعدل لغة بمعنى الترك و الميل ؛ عدلت عن الشيء بمعنى تركته و ملت عنه و حِدْتُ عنه ، و عُرّف أيضا بأنه ما قام في النفوس بأنه مستقيم و هو ضد الجور ، كما استعملته العرب في التعبير عن المساواة أيضا .

و من تعاريف العدل في الاصطلاح الشرعي الإسلامي هو ؛ تحكيم شرع الله تعالى في جميع الأمور ( فيما نزل فيه نص قطعي الثبوت و الدلالة (شرع) ، و فيما اجتهد فيه الفقهاء بالاستخراج و الاستنباط و إن اختلف فيه بينهم (فقه) . أما ما لم تشمله هذه الصفات فيبقى القانون الوضعي الإنساني العادل هو المرجع المشروع كقوانين السير و الوثائق الإدارية و غيرها ) ، و غيره ظلم و جور و إن ظهر بمظهر العدل ، و ذلك لأن من صفات الله تعالى العادل ، فشِرعته التي اختارها للناس في آخر الزمان عدل ضرورة و لزوما ، و ليس هناك قانون مخالف لشرع الله و يُعنى بما نزل فيه شرع الله يعد عدلا أبدا بإجماع علماء المسلمين ، بل يعد جورا .

و عرّف بعض المفكرين العدل بأنه تقديم المصلحة العامة على الخاصة و هو تعريف فيه كثير من الصواب لأن العدل يقدم المصلحة العامة بينما تقدم المساواة المصلحة الخاصة .

الفرق بين العدل و المساواة هو أن العدل ينظر في حال و وضع و قدرات الفئات التي يُعدل بينها ، فإن تساوت في هذه الصفات كانت المساواة هي العدل ، و إن اختلفت فيها كانت المساواة جورا و ظلما .

نفترض طفلين يُفترض منك أن تطعمهما ، طفل يملك تفاحتين ، و الآخر لا يملك شيئا ، و أنت تعزم إعطاءهما أربع تفاحات ، و تعلم أن تفاحتين لا تكفيان واحدا منهما حتى يشبع . باعتبار المساواة في هذه الوضعية سيتم إعطاء تفاحتين لكل طفل لتصير النتيجة طفل بأربع تفاحات و آخر بتفاحتين ، فالأول سيشبع و يكون مصير الثاني الجوع رغم أن عدد التفاحات بإمكانه إشباع الطفلين إن قسمت على أساس العدل لا المساواة .

فباعتبار العدل فإننا ننظر للوضعية القبلية التي تفيد أن طفلا يملك تفاحتين و بالتالي تكفيه واحدة أخرى ليشبع ، بينما الثاني يحتاج لثلاث ليحقق الشبع ، و منه يكون العطاء العدل هو ثلاث تفاحات للثاني و واحدة للأول و بهذا نحقق الهدف الأولى الذي هو الشبع ، و الذي لم يتحقق لنا بالمساواة .

هذا هو الفرق الجوهري بين هذين المصطلحين ، و هذا المثال الميسر يطبق بنفس المبدإ في شرع الله تعالى ، فالعدل الإسلامي يعتبر الضعف البدني النسبي للأنثي في مقابل الذكر ، و ميلانها للجانب العاطفي خلاف الذكر ، فيوجب على الذكر الإنفاق على الأنثى ، ثم يعتبر نفقة الذكر على الأنثى التي تجب عليه عند الإرث ، فيُعطى في كثير من الأحيان ضعف الأنثى ، ثم ينظر في حال الذكور المختلف من واحد إلى آخر من حيث القوة و الذكاء و الغنى و غيرها ، فيوجب النفقة على الأنثى بحسب إمكانيات ذلك الذكر و ليس بقدر محدد لجميع الذكور . و هكذا يكون العدل هو الميزان القويم و ليست المساواة .

هذه نبذة مختصرة حول اختلاف هاذين المفهومين حتى لا يكذب علينا أحد بقوله ؛ لماذا تعارضون المساواة و هي عدل !!!

علاقة الحواس بالعقل

كثيرا ما نسمع هذا شيء منطقي و هذا شيء غير منطقي و كن عقلانيا و غير ذلك من المصطلحات التي ترتبط بالمنطق و استخدام العقل و هذا شيء مطلوب ، لكن ما مصدر المنطق و القوانين العقلية ؟ و هل مجالها محدود ؟ أو هي على إطلاقها ؟ و إن كانت محدودة فما حدودها ؟

المنطق هو ضوابط عقلية أسسها الإنسان من خلال المعطيات الخارجية و التي هي عبارة عن قوانين عالم الشهادة مثل السببية و القياس و غيرها من قوانين عالم الشهادة من البديهية إلى المعقدة ، و التي اطلع عليها الإنسان من خلال حواسه كالسمع و البصر و اللمس و غيرها ، و لولا هذه الحواس لما اكتسبنا أسس بناء المنطق لأنه و ببساطة لا تستطيع أن تصنع شيئا من الفراغ ، و يعضد هذه الحقيقة كلام رب العزة و الجلال في آيات كثيرة و سنكتفي بقوله تعالى ( وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً ۚ صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ) ؛ مثل سبحانه الكافر بالذي ينعق بما لا يسمع ، و في هذا التمثيل صورة لارتباط الحواس بالعقل حيث أن النعيق هو إصدار صوت دون كلام كالبهائم و علته أنه لم يسمع الكلام الذي يريد قوله فلم يصدر إلا نعيقا ، فالمادة الخام التي هي الحروف لم يتعرف عليها الدماغ بالسمع فتكون النتيجة عدم قدرته على أمر أجهزة النطق بإنتاج تلك الحروف ، ثم يكون الدليل الأوضح قوله تعالى صم بكم عمي فهم لا يعقلون ؛ و بالتالي فإن مع غياب الحواس تكون النتيجة عدم القدرة على استخدام العقل و المنطق ، وهذا ما مثل الله به الكافر نسأل الله السلامة و العافية. فمعطيات الحواس عن عالم الشهادة أو ما يسمى بالطبيعة هي المواد الخام التي بنى بها الإنسان المنطق و الذي هو بدوره أساس باقي العلوم كالفيزياء و الطب و الفلك إلى آخره ، و قد استطاع الإنسان تشكيل المنطق على شكل رموز و سمي الرياضيات و كان لهذا الأخير الدور الأهم في تشكيل الحضارة العلمية و التكنولوجية الحالية.

و منه فإننا أسسنا المنطق و القوانين العقلية من خلال الحواس التي أدخلت معطيات عالم الشهادة إلى عقولنا ، و هنا نصل إلى نقطة مهمة و خطيرة جدا ، و هي أن منطقنا و عقولنا لا تستطيع أن تعمل إلا في مسائل عالم الشهادة ( الطبيعة ) و لا تستطيع أبدا الخوض في مسائل الغيب و ما يسمى عندهم بما وراء الطبيعة لسببين ، الأول هو أن العقل من عالم الشهادة و بالتالي فهو مخلوق من أجل الاستعمال في هذا العالم لا في غيره ، و الثاني حتى إن افترضنا جدلا قدرة العقل على الخوض في غير عالم الشهادة فإن الحواس غير قادرة على جلب ولو معطى واحد عن عالم غير الذي نحن فيه ، و بالتالي فإن خوضنا فيه سيكون كنعيق من لا يسمع ، و هذا خطأ وقع فيه الفلاسفة حيث أنهم أرادوا التعرف على ما وراء الطبيعة و اللاهوت بعقل خلق للطبيعة ، و وقع فيه الكلاميون و المعتزلة حين أرادوا استعمال العقل في معرفة ذات الخالق سبحانه و هذا من المحال و الجرم ، و قد بين حديث النبي صلى الله عليه و سلم أن التعرف على الله يكون بالتعرف و التدبر في آياته الكونية مثل الشمس و القمر و النجوم و غيرها فالنظام الرباني الذي بين أيدينا يستحيل عقلا أن ينشأ من الفوضى ، فالعشوائية لا تنتج نظاما أبدا بالإجماع . و بالتالي فإن معرفة الله لا تكون بالتدبر في ذات الإله سبحانه لأن ذلك محرم و مستحيل ، و إنما تكون بالتدبر في مخلوقاته المشهودة .

ختاما فإن اطلاعنا على عالم الغيب سواء الخالق سبحانه أو المخلوقات الغيبية كالملائكة لايكون إلا بالنقل الصحيح ( القرآن و السنة الصحيحة ) الذي دلنا العقل الصريح على أنه صدق و حق جزما .

جودة الإنسان

تختلف جودة الناس كما تختلف جودة المنتوجات ، فمنا من هو عالي الجودة و منا من جودته متدنية و منا من هو بين المرتبتين ، ولا تتعلق جودة الإنسان بعملية الخَلق قياسا على عملية الصنع بالنسبة للمنتوجات ؛ و إنما تتعلق أساسا بالأخلاق .

ولا أقصد هنا قول الحق سبحانه ( إن أكرمكم عند الله أتقاكم ) فهذا معيار رباني و هو المعتمد عند الله سبحانه و تعالى و على أساسه يدخل الفرد الدرجة التي أنعم الله عليه بها برحمته في الجنة أو الدركة التي يستحقها بعدله في النار و العياذ بالله ، و المعيار الرباني هو التقوى ، و معناه اتخاذ وقاية من عذاب الله ، فعلى قدر مجاهدة نفوسنا و وقايتها من الذنوب نرتقي في الدرجات أو نهوي في الدركات نسأل الله العافية ، و هذا تصنيف خاص بالمسلمين ، و غيرهم في عصرنا مقصي من اجتياز الاختبار و مصيره الرسوب لزاما إلا أن يتدارك نفسه بلا إله إلا الله .

أما الجودة التي أقصدها اليوم لا علاقة لها بالدين و التدين ، و إنما هي مرتبطة بأخلاق و سلوك الفرد ( المعدن ) . و هي المقصودة من حديث النبي صلى الله عليه و سلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قِيلَ: يَا رسولَ الله، مَنْ أكرمُ النَّاس؟ قَالَ: «أَتْقَاهُمْ»، فَقَالُوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نسألُكَ، قَالَ: «فَيُوسُفُ نَبِيُّ اللهِ ابنُ نَبِيِّ اللهِ ابنِ نَبيِّ اللهِ ابنِ خليلِ اللهِ»، قالوا: لَيْسَ عَنْ هَذَا نسألُكَ، قَالَ: «فَعَنْ مَعَادِنِ العَرَبِ تَسْأَلوني؟ خِيَارُهُمْ في الْجَاهِليَّةِ خِيَارُهُمْ في الْإِسْلَامِ إِذَا فقُهُوا»[1]. متفق عليه. و خيارهم بمعنى أحسنهم و أجودهم .

أفرق هنا بين ما هو خِلْقِيٌّ و ما هو خُلُقِيٌّ حتى لا تتداخل الأمور ، فالأول مرتبط بالخَلْقِ و خلقة الإنسان التي خلقه الله عليها ، و الثاني مرتبط بالخُلُقِ و الذي هو أساس موضوعنا اليوم ، و الذي يمثل جودة الفرد .

فهذه الجودة مقياسها الأساسي جودة الأخلاق ، و ليس العلم و المعرفة كما قد يظن البعض .

و مصادر الأخلاق جيدها و سيئها أحسِبها ثلاثة :

- مصدر الخِلْقَةِ ؛ و هو الجينات التي خُلقنا بها ، فجيناتنا مختلفة و تؤثر في جودتنا ، إلا أن تأثيرها ليس بذاك التأثير القوي ، و منها ما نطلق عليه طبع الإنسان ، فالطبع غالبا ما يظهر منذ الطفولة المبكرة و يستمر مؤثرا على ذلك الفرد إلا أن يتعرض لشحنات قوية من المصدرين الآخرين للأخلاق ( سيأتي ذكرهما ) فيضمر الطبع ، و من أدلة المصدر الخِلقي في السنة حديث " ولد الزنا شر الثلاثة " و هو حديث على شرط مسلم أي أنه صحيح ، و إن حاول كثير من المفسرين رد المعنى إلى المعين الذي كان سببا للورود ، إلا أن اللفظ العام يفيد العموم ، فالإشكال هنا في الفهوم و ليس في الحديث ، بعض الناس يسمع الحديث فيفهم أن ابن الزنا في النار أو أنه شر الناس ، و هذا فهم سقيم بعيد عن قواعد أصول الفقه و قواعد المنطق ، و معناه أن أمه و أباه أعلى منه جودة بالنظر إلى المصدر الخلقي ، أي أن الزنا يُنتج ولدا يأخذ من سيئ جينات الأب و سيئ جينات الأم أكثر مما يأخذ من جيدهما ، فيكونان أفضل منه جودة ، و مع هذا قد يكون هو أفضل جودة من ولد آخر ولد من حلال لكنه نتج من أم و أب جودتهما أكثر تدنيا من جودة الأولان ، فمن أفحش مرة و ندم و أثمر ذلك ولدا ، لن يكون أردى جودة ممن أفحش أربعين مرة دون ندم و احتاط من الولد و لم ينجب إلا من زوجته .

- مصدر البيئة و الظروف و التربية ؛ و هذا مصدر متعلق بالتكوين الخُلقي للإنسان خلال حياته ، و هذه الثلاثة متداخلة كدوائر بعضها داخل بعض ، و اتساعها على الترتيب المذكور ، و قد تسمى كلها بمصدر المحيط .

فالبيئة أقصد بها جغرافيا المنطقة و عرق السكان و تاريخهم ، كل هذا يشترك في إنتاج الأخلاق الغالبة على مجتمع معين ؛ كأن يقال اليابانيون منضبطون و مقدمون للمصلحة العامة على الخاصة... و البرازيليون منحلون... و هكذا .

و الظروف أضيق من عموم البيئة و هي تلك الوضعيات المختلفة التي وضع فيها الإنسان خلال حياته ، قد تكون خاصة له وحده و قد تكون عامة للمجتمع كما قد تهم البعض دون الكل .

و التربية هي التي تلقاها كل فرد على حدى ، من الوالدين و المعلمين و الجيران و المحيط عموما ، و تكون مؤثرة في الفرد بقدر حرص المربين عليها ، كما تكون إيجابية أو سلبية بحسب أخلاق المربين ، و إن غابت تُرك التأثير الأبرز على الإنسان للبيئة و الظروف .

أشير هنا إلى أن هذه الثلاثة تأثيرها على بعضها متداخل ، فإن صلحت البيئة أنتجت ظروف جيدة ، و إن فسدت التربية أنتجت ظروف سيئة ، و الظروف السيئة تؤثر في البيئة سلبا و هكذا .

- مصدر التكوين الذاتي ؛ و هو ما مدى حرص الفرد على تجويد معدنه من حيث التخلق بالمحامد و حمل الذات عليها ، و اجتناب القبائح و حمل الذات على تركها ، و يتعلق قدر تأثير هذا المصدر بقدر إرادة الفرد و عزيمته و بقدر معرفته بالخلق الحسن من السيئ ، و هذا الذي نحن مسؤولون عنه أمام الله أولا ثم أمام المجتمع .

و أشير إلى أن جودة الإنسان متغيرة غير ثابتة ، فقد تجد اليوم إنسانا بجودة عالية ثم تتقهقر جودته مع الزمن لعدم اعتنائه بها أو لتعرضه لظروف عَجز عن مقاومة تأثيرها السلبي على خلقه ، كما قد تجد العكس .

و كما قلت سلفا ؛ قد يظن البعض أن الجودة تكون بالعلم و هذا خطأ ، حيث أن العلم و المال و السلطة و الشهرة و غيرها هي مبرزات للجودة ليس إلا ، و كاشفات لمعدن الفرد ، حيث أن وجودها يظهر مدى جودة الإنسان و يبرزه أكثر من لو انعدمت ، الطبيب العالم بالطب إن كان ذا جودة عالية أثمر الخير في الناس ، و إن كان ذا جودة منحطة سرق الناس و أذاهم . و صاحب السلطة إن كان ذا جودة عالية أثمر سياسة حكيمة صالحة ، و إن كان ذا جودة منحطة أفرز سياسة ظالمة و هكذا . و الله أعلى و أعلم .

أنماط التفكير و النقاش عند الناس

تختلف أنماط التفكير و النقاش عند الناس باختلاف قدراتهم العقلية و أجناسهم و أعمارهم و ميولاتهم ، لكنني سأتطرق لتلك الأنماط باعتبار القدرات العقلية دون باقي العوامل .

أولا فالقدرات العقلية أقصد بها إمكانيات الفرد في استعمال المنطق و استحضار الموضوعية و النظرة الشمولية للأشياء ، و هذه العوامل تمكن المرء من رؤية الأشياء على حقيقتها ، كما يتسبب غيابها في رؤية الأشياء على غير حقيقتها .

و مراتب الناس في أنماط التفكير و النقاش كالتالي :

- المرتبة الأولى و الأدنى هي تلك الفئة من الناس التي تفكر و تناقش في خلقة الفرد و مظهره ، و يكون ذلك هو أساس تقييم الناس عندها ، فتجد هؤلاء يناقشون في لون بشرة فلان و طول أنف فلانة وصولا إلى قصة شعر اللعاب الفاني و آخر صيحات الموضة ، و هؤلاء هم الذين يعتنون بمظهرهم بشكل مرهق و عجيب سواء بقص شعر الرأس كل ثلاثة أيام أو عدم الظهور إلا بالمكياج عند النساء و غير ذلك من مظاهر الاعتناء المفرط بالمظهر و الإهمال المفرط للجوهر .

- المرتبة الثانية هي تلك الفئة التي تناقش الأفعال و الأعمال ، و لعلها هي الفئة الغالبة في المجتمع ، و هي فئة قد نجاها الله من أوحال الفئة الأولى ، إلا أنها تنقسم إلى قسمين هما ؛ المناقشين لأفعال الشخص المعين و المناقشين للأفعال عموما ، فالفئة الثانية أعلى درجة من الأولى لخروجها من دائرة المناقشة في الأفراد المعينين إلى دائرة مناقشة الأفعال كأفعال ، فالفئة الأولى منهم هي المناقشون في فلان ( الله يعمرها دار ) و فلان ( الله يخليها سلعة ) و غير ذلك ، و الفئة الثانية هم المناقشون في الأحداث السياسية و طرق تحايل رؤساء الجماعات قصد نهب المال العام و غير ذلك .

- المرتبة الثالثة هي الفئة التي تناقش الأفكار ، فهؤلاء استطاعوا الانتقال من مناقشة الأفعال إلى مناقشة الأفكار و المعتقدات و القيم التي تترتب عليها الأفعال عموما ، و مثال ذلك مناقشة معنى العبودية لله و حدود الحرية الفردية و غير ذلك ، و لعل أهل هذه المرتبة هم الأكثر اعتمادا على المنطق و العدل المضبوط .

- المرتبة الرابعة هي الفئة التي تناقش ظروف صناعة الفكرة و أسباب ظهورها التاريخية و تناقش ظروف المجتمع التي أنتجت نوعية تفكير معينة عند أفراده ، و تراعي أن الإنسان ابن بيئته . فهذه الفئة أحلم و أرحم و أكثر رأفة من سابقتها التي تكون ميالة للعدل بالمسطرة ، و ذلك لأنها علمت أن أغلب أفكار أفراد مجتمع معين و التي أنتجت لنا أفعالا و ممارسات معينة إنما هي نتيجة تلك العوامل التاريخية و الاجتماعية السابقة و أن تلك الممارسات المشهودة إنما هي الممارسات المنتظرة من مجتمع مر بتلك التجارب القبلية . فمثلا إذا شاركت شابا نيويوركيا في المسكن و رأيته يبدر في الإنفاق استحضرت مسألة أنه ابن بيئة استهلاكية مسرفة فيكون تعاملك معه بشكل أرحم من لو استحضرت أمر سوء الإسراف و وجوب الاعتدال في الإنفاق فقط . و هذه رحمة نجدها عند الشيوخ الكبار في السن لما راكموا من تجارب أفهمتهم المسألة .

- الفئة الخامسة و الأخيرة هي تلك التي تستحضر خالق تلك المجتمعات و مسبب الأسباب التي تؤدي إلى غلبة فكر و توجه معين في مجتمع معين على باقي الأفكار ، و أن كل ذلك هو بمشيئة الخالق و هي أقداره التي لا تخرج عن إرادته الكونية ، فتحمد الله أن فضلها على كثير ممن خلق تفضيلا برحمته و منّه و كرمه ، و هم أرحم أهل الأرض و على رأسهم الأنبياء ، و مثال تباين ردود الأفعال في قصة الأعرابي الذي بال بالمسجد خير دليل على الفرق بين العامة الذين يقيّمون الفعل بشكل مستقل و بين النبي الكريم صلى الله عليه و سلم الذي يراعي الظروف القبلية و بيئة الفرد المؤثرة فيه لزوما قبل الأخذ بالفعل مع استحضار المشيئة الإلهية التي هي الأصل .

أخيرا فإن معرفتنا لهذه المراتب لا يخول لنا تبني أفضلها ، و إنما يكون ذلك بحمل الذات عليها حتى تتعودها فإن التطبّع يغلب الطبع ، ثم إن الحالة النفسية للمرئ حين النقاش مؤثرة أيضا ، كما أن بعض المواقف تفرض حتى على من بلغ المرتبة الفضلى التعامل على أساس مرتبة من المراتب التي قبلها ، فالقاضي حتى و إن نظر إلى الظروف القبلية فيجب عليه الحكم على أساس الفعل لأن العقاب مقابل الفعل السيئ هو السبيل لحفظ المجتمع من استفحال ذلك الفعل ، كما أن الخاطب يجب عليه أن يتقهقر إلى أسفل المراتب و ينظر إلى أنف المخطوبة هل يقبله و يرضيه أم يستبشعه .

التردد

هو داء منتشر في مجتمعنا و ذلك لأننا صرنا نعيش في عالم صعب من الجانبين الاقتصادي و الاجتماعي على خلاف أسلافنا الذين لم يُوضعو في مثل وضعيتنا المرهقة ( أشير هنا أنني لا أتطرق إلى التردد كداء نفسي و إنما كداء اجتماعي ) .

من أجل فهم التردد بشكل جيد ينبغي التطرق إلى ثنائيتي الصواب و الخطأ من جهة ، و المريح و الشاق من جهة أخرى . فكل ما نقدم عليه من قرارات و أعمال و أفعال لا تخرج من كونها :

- صائبة و مريحة : و هذه لا يُصاب الإنسان بالتردد حين تقريرها و فعلها .

- خاطئة و شاقة : و هذه لا يصاب الإنسان بالتردد قصد اجتنابها و تركها .

- صائبة و شاقة : هنا يظهر التردد عند الفعل .

- خاطئة و مريحة : هنا يظهر التردد عند الترك و الاجتناب .

الصنفان الأول و الثاني لا يعنياننا ( لا يحضر معهما التردد عادة ) ، بينما الثالث و الرابع هما صلب موضوعنا .

فالتردد عند الفعل المرتبط بالقرارات الصائبة الشاقة و التردد عند الترك و الاجتناب المرتبط بالقرارات الخاطئة المريحة مُتعلق بعاملين أساسيين هما ؛ الراحة القبلية و الجانب الشخصي .

* الراحة القبلية هي وضعية الفرد الاقتصادية و الاجتماعية قبل اتخاذ القرار .

حيث أن هذه الوضعية كلما كانت أفضل كان اتخاذ القرار الصائب الشاق محاطا بكثير من التردد ، و ذلك لأن الإنسان بطبعه يحب لزوم منطقة الراحة بعيدا عن الشقاء ، لكن منطقة الراحة تلك تكون أحيانا هي نفسها منطقة الشقاء مع مرور الوقت و لذلك ينبغي على ساكنها الانتقال منها إلى منطقة الشقاء التي ستؤول إلى الراحة . و أفضل مثال على هذا في مجتمعنا هو زواج صاحب الدخل المتوسط ، فإنه في راحة و عيش كريم مادام عازبا لأن مدخوله يكفيه ، لكن مع مرور الزمن سيعيش هذا الفرد الاكتآب و الوحدة إذا لزم نفس المكان لأن منطقته تلك ستصير منطقة شقاء بعدما كانت منطقة راحة ، و بانتقاله إلى القفص الذهبي سيكون تحت مشقة اقتصادية و اجتماعية يمكن تطويرها إلى منطقة راحة مستقبلية ،

و كلما كانت الوضعية القبلية أسوأ كانت الجرأة في اتخاذ القرار أكبر ، و نحن نعلم جرأة ( لي معندو مايخسر أصلا ) .

* الجانب الشخصي ، يختلف من شخص لآخر و له عوامل متعددة تصنعه مثل ؛ الوراثة ، التكوين ، نوع الطموح ، المحيط و التجارب السابقة إلى آخره ، فنحن مختلفون و أولوياتنا و معاييرنا مختلفة مما يجعلنا مختلفين في طريقة التعامل مع القرارات المتخذة ، فلك أن تنظر كيف يختلف الأخ عن أخيه الذي يشترك معه في العرق و المحيط و الظروف و كثير من الجينات و التجارب في غلبة التردد أو العكس لتستحضر قدر الاختلاف بين الناس في هذا الباب و غيره من الأبواب .

و يبقى أهم عامل يجب الاعتماد عليه عند اتخاذ قرار بعد دراسته هو التوكل على الله تعالى ، فهذا الأخير يتيح لك التخلص من أسباب التردد و أبرزها الخوف من المستقبل ، لأنك تكون قد اعتمدت على رب الماضي و الحاضر و المستقبل في أمرك ذاك ، فإن كان فيه خير لك يسره ، و إن كان فيه شر لك عسره و صرفه عنك ، و هذا يجعلك راضيا بأي نتيجة وجدت بعد دراسة العمل و بدل الجهد فيه ، لأنك تجزم أن فشل العمل إن حصل يعني أن فيه شرا لك صرفه الله عنك و فيه درس لك ستستفيد منه في قراراتك المقبلة ، و لا يعني أنك فاشل أو غير محظوظ أبدا . و هذا الرضى يجعلك قادرا على النهوض بعد السقوط بسرعة البرق على خلاف من جعل إقدامه مسألة موت أو حياة ، فإن سقوطه إن حصل قد يستمر معه إلى النهاية .

الانتماء الأوسع و الانتماء الأضيق

كثيرا ما تحدث جدالات على مواقع التواصل الاجتماعي و خاصة فيسبوك حول قضايا أو أشخاص أو أفكار فتتضارب الآراء و تنتشر العداوات الافتراضية ، و مرد هذا كله إلى الخلفية التي يحملها كل مجادل ، و تؤثر دوائر الخلفية المحيطة و المحاطة ( انظر الصورة ) في لاوعي الإنسان أو وعيه ( حسب درجة وعيه ) بشكل مباشر في بناء الرأي الخاص .

هذه الدوائر تمثل انتماء الشخص ، سواء الانتماء الثابت أو المتغير ، و كل دائرة تعني انتماء من الانتماءات ، و الاختلاف بين شخصين يكون بسبب من هذين السببين :

- اختلاف الانتماءات : و هذا يظهر لعموم الناس ، و مثله مثل اختلاف الدوائر ، حيث أن المختلفين على أساس اختلاف الانتماء لا تجدهما يتجادلان فيما يختلفان فيه جدالا متشنجا ، و ذلك لأنه أمر معلوم عندهما ، فالمسلم يتوقع من النصراني الدفاع عن التثليث ( الانتماء الثابت و أمثله بالدين ) ، و البائع يتوقع من المشتري محاولة تخفيض ثمن السلعة ( الانتماء المتغير و أمثله بوضعيتك حين تكون بائعا و وضعيتك حين تكون مشتريا ) .

- اختلاف ترتيب الانتماءات : و هذا يخفى على عموم الناس ، و مثله مثل تشابه الدوائر مع اختلاف ترتيبها ، حيث أن المختلفين على هذا الأساس يتفاجآن بالاختلاف و ذلك لمعرفتهما بتشابه انتماءاتهما ، لكن الاختلاف يكون وليد ترتيب تلك الانتماءات ، و غالبا ما يكون الجدال بينهما متشنجا بسبب جهل سبب الاختلاف ، و هذا الذي ينتشر على مواقع التواصل و خاصة فيسبوك .

أمثل لهذا النوع الثاني و هو المقصود من المقال باختلاف الناس في مسألة التطبيع مع الكيان الصهيو.،.،ني ، حيث انقسم المدونون على قسمين ؛ مؤيد و معارض ، و كان التشنج بين الطرفين كبيرا رغم اشتراك جميع أفراد الطرفين في الانتماءات ( الإسلام و الوطن المغربي ) .

فهذا الاختلاف نتج عن ترتيب تلك الانتماءات ( الدوائر ) ، فمن يعتقد في وعيه أو في لاوعيه أن الانتماء إلى الإسلام أولى من الانتماء للمغرب فقد عارض ( الدائرة الكبرى هي دائرة الإسلام ) ، و من يعتقد في وعيه أو في لاوعيه أن الانتماء إلى المغرب أولى من الانتماء إلى الإسلام فقد أيّد ( الدائرة الكبرى هي دائرة المغرب ) و إن كان الصواب عند كل مسلم سليم العقيدة هو الانتماء إلى الإسلام ثم الانتماء إلى المغرب .

أخيرا ينبغي على الإنسان أن يرتب انتماءاته بوعي و على أساس قويم حتى يكون في الموقع الصحيح عند حدوث الاختلاف ، خصوصا الاختلاف من نوع ( الحق و الباطل ) ، و قد يهون ذلك عند اختلاف ( الراجح و المرجوح ) .

تقدير الذات المستحق بين محيط النشأة و محيط الإنتاج

أولا أقصد بتقدير الذات المستحق تلك المكانة التي تتوسط الثقة بالنفس و عدم الثقة بها ، فالتقدير هو الاعتدال بين هذين الإحساسين المتطرفين ، فالثقة بالنفس مذمومة على عكس ما يعتقد أغلب الناس ، و هي باب إلى الغرور و الكبر و العجب غير المستحق ، و ثبت عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال عند الدعاء "اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفة عين" و بعملية منطقية بسيطة أقول (كيف أثق بنفسي و قد استعاذ صاحب أفضل النفوس من التوكل عليها أي الاعتماد عليها) و عدم الثقة بها مذموم أيضا كما يعتقد أغلب الناس و هذا شق لا يحتاج إلى التعليل . و تتوسطهما مرتبة التقدير و هي الاعتدال ، فتقدير الإنسان لنفسه هو وضعها في المكان الذي تستحقه حقيقة في كل مجال من المجالات ، سواء كان مرتفعا أو متدنيا ، فهو يقدر مكانته بقدر من الموضوعية و الإنصاف .

و المقصود من هذا المقال هو تقدير الآخرين لك ، و سنقسم الآخرين هنا إلى قسمين لا ثالث لهما قصد تيسير الفهم رغم أن إمكانية وجود الصنف الثالث و ربما الرابع ممكن .

- القسم الأول هو محيط نشأتك و تكوينك ، و هذا المحيط قد شهد جميع مراحل ضعفك ؛ البدني و العلمي و التربوي... ، و بمشاهدته لذلك يصعب عليه تقديرك بشكل مناسب و موضوعي ، لأن استحضاره لضعفك البادي في ماضيك يمنعه . و العجيب في الأمر هو أن هذا الصنف الذي يعرفك تمام المعرفة يحتاج لمشاهدة تقدير الصنف الثاني لك ( محيط العمل و الإنتاج ) حتى يقتنع نسبيا بذلك التقدير ، أعود و أشير إلى أن التقدير هو المكانة المستحقة لك ، قد تكون إيجابية أو سلبية ، فكم من مجرم تقول عنه أسرته "ماكيحركش القطة من بلاصتها" و هذا ناتج على التقدير المغلوط المبني على أساس مراحل الضعف كما سبق الذكر .

- القسم الثاني هو محيط العمل و الإنتاج ، و هذا المحيط هو الأقدر على تقديرك بموضوعية لأنه لا يعتمد في ذلك على الماضي الموصوف بالضعف و إنما على الحاضر أو الماضي القريب الذي يُظهر عملك و إنتاجك ( العمل ، المعاملة ، المبادئ ، الأخلاق ، الثبات على الصواب... ) .

فدعوة النبي صلى الله عليه و سلم خير دليل على هذا الطرح ، فقد نشأ صلى الله عليه و سلم في مكة و ترعرع فيها و عُرف بالصدق و الأمانة و الصلاح و الأخلاق الحميدة ، إلا أن ذلك لم يشفع له عندهم فيُصدقوا ما جاء به من رسالة صادقة ، و منعهم استحضار حاله أثناء ضعفه ( ألم يجدك يتيما فآوى و... ) استكبارا منهم ( لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم ). لكنه لم يجد في المدينة إلا النصر و الاتباع ، فقُدر هناك كما يليق به عليه الصلاة و السلام ، ثم بعد ذلك آمنت جميع قريش و العرب بعدما بدا لهم من تقدير حاصل له بالمدينة ، فكان إيمانا مطبوعا بطابع الاستسلام .

و من الطرائف التي رُويت لي من صهري قولُ أمه لأخيه الطبيب المتخصص "اذهب بي إلى طبيب فأنت لا تعرف شيئا" . أو قول جدي لعمي البالغ نيفا و ستين سنة "وجدوك صغيرا فخدعوك".

أخيرا ينبغي علي و عليكم استحضار هذه المسألة ، و لا تتعجبوا من بعض فعل الأقارب فإنهم لا يقصدون .

سبيل النجاح الدنيوي

للنجاح في أمر من أمور الدنيا سبيل بثلاثة أبعاد أساسية سنتحدث عنها ، أما المقصود بالنجاح الدنيوي فهو بلوغ المرتبة العالية في ميدان من ميادين الدنيا ، و ليس المقصود الربح المالي الكبير ؛ فهذا الأخير قد يحصل بفضل بلوغ أسباب النجاح كما قد يحصل بقدر الله دون ترتيب كما قد يحصل بالنصب و السرقة ، فهو ليس معيارا على النجاح دائما ، كما أن النجاح في كثير من الميادين لا يصحبه الغنى ، و هذه جزئية غابت عن كثير من شباب اليوم ، حيث يربطون الجانب المادي بالنجاح و هذا بعيد جدا عن الصواب . ثم لا ننسى أن النجاح أولا و قبل كل شيء توفيق من رب العالمين .

دائما ما ننطلق من فكرة الورقة البيضاء عند حديثنا عن الطفل و وصفنا لذهنه ، و هذا ما سأفعله اليوم للحديث عن الشاب ؛ إلا أن ورقة الشاب ملطخة بكثير من الألوان ، و نمثل أن كل لون يعبر عن جانب من جوانب حياته ؛ التجارب العاطفية ، التكوين ، البيئة ، الشخصية... و هكذا .

الذي يهمنا من هذه الجوانب و الألوان اليوم ثلاثة :

- القدرات أو المهارات : قدراتنا تختلف فيما بيننا ، و كل منا قوي في مجالات معينة و ضعيف في أخرى ، و متوسط في البقية ، لكن من أراد النجاح فيجب أن يبحث عليه في مجال من مجالات قوته ، حيث أن المهارة تشكل المادة الخام التي سيبني بها الفرد نجاحه ، و من دون مهارة واضحة يكون أفق التطور محدودا لا يصل بصاحبه إلى مرتبة النجاح و البروز .

- الظروف المحيطة : ظروفنا أيضا مختلفة ، فمنا من تسمح ظروفه بتطوير جانب معين ، و منا من لا تسمح ظروفه بتطوير نفس الجانب ، لكن المؤكد هو أن لكل واحد منا جوانب عديدة تسمح ظروفه بتطويرها ، و ليست هناك ظروف تمنعك من التطور أبدا و إن قست ، فالظرف الفلاني يسمح بتطوير الذات في المجال الفلاني ، و الظرف المقابل له و الذي يعاكسه يسمح بتطوير الذات في المجال المقابل و المعاكس له و هكذا .

- الميول : و هذا البعد يمثل الوقود الذي تستهلك منه للتقدم ، فكلما كبر زادت مسافة التقدم ، و كلما صغر نقصت مسافة التقدم ، لهذا ينبغي البحث عن النجاح فيما يوافق الميول ، و لن تجد النجاح و التفوق فيما يخالفه ، لأن الميول يجعلك تفعل الشيء للشيء دون الإحساس باستبطاء النجاح ، فيتحقق الإتقان و ينشرح الصدر بالشغف .

الآن نعود إلى أوراقنا الملطخة بالألوان ، إن لون القدرات و لون الظروف و لون الميول ؛ هذه الألوان نجدها مبعثرة على ورقتنا ، لكن لون النجاح و البروز لا يتحقق إلى في نقطة تلطخت بهذه الألوان الثلاثة معا ، فأنتجت ذلك اللون الذهبي المميز الدال على سبيل النجاح ( سبيل النجاح و ليس عين النجاح ، لأن النجاح يكون باستغلال هذه النقطة و بدل المجهود ، أما الكسل فلا نجاح معه ) . ليس بالضرورة أن تكون لكل واحد منا نقطة ذهبية واحدة ، و لا اثنان ، و إنما يختلف عدد النقاط الذهبية من ورقة فرد إلى ورقة فرد آخر . إلا أن الأكيد هو أن لكل منا هذا اللون بورقته ، فاختر النقطة الذهبية الأكثر سطوعا و توكل على الله و اعمل و مبارك عليك النجاح .

العاجن و المعجون !

عبد الله رجل تمكن من عجن معجونات على هيئة أناس و حيوانات ، كما جعل هذه المعجونات قادرة على التحرك و التواصل فيما بينها كيميائيا ، و جعلها قدارة على التأقلم في وسطها المعجون الذي هو عبارة عن عجينة ممهدة يعيشون عليها . و لا يستطيعون التعامل و التواصل إلا بينهم و لا يحسون بأي شيء من الأشياء غير تلك المعجونات ، و لا تشفع لهم حواسهم الكيميائية في التواصل مع عبد الله أو تَحَسُّسِ وجوده .

اختار عبد الله معجونات من معجوناته و أوصل إليها معلومات كيميائية دون غيرها ، تقول هذه المعلومات الكيميائية لتلك المعجونات المختارة أنها معجونات عجنها العاجن عبد الله ، و أمرها بإيصال الرسالة إلى باقي المعجونات .

أوصلت المعجونات المختارة الرسالة إلى باقي العجائن ، فصدقت طائفة من العجائن و كذبت طائفة . فتساءلت كثير من المعجونات ؛ من عجن المعجون المختار ؟ فقيل عجنه عبد الله . ثم تساءلت من عجن العجينة الممهدة ؟ فقيل مرة أخرى إنه عبد الله . ثم تساءلت ؛ فمن عجن عبد الله ؟ هههه ، و هذا بيت القصيد من هذه القصة المعجونة الخيالية .

لله المثل الأعلى و القياس الأولى . نحن المخلوقات لم نرى و لم نتعامل ماديا إلا مع المخلوقات التي خلقها الله الخالق سبحانه ، و لهذا تسربت إلى أذهاننا فكرة أن كل موجود مخلوق ، و بالتالي فهو يحتاج إلى خالق . و الحقيقة أن كل مخلوق موجود ، و ليس كل موجود مخلوق ، فالله العظيم جل جلاله موجود لكنه غير مخلوق ، فهو الخالق الذي خلق كل المخلوقات كما شاء ، لا يُسأل عما يفعل و نحن من نُسأل .

عن عروة بن الزبير، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يزال الناس يتساءلون حتى يقولون: هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله؟ قال: فإذا وجد أحدكم ذلك، فليقل: آمنا بالله. رواه مسلم

بين رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الأمر لأصحابه ، و جاء عليه الصلاة و السلام بخير علاج لعامة الناس ، حيث أن الشريحة الأكبر في المجتمع قد يُشكل عليها فهم أن سؤال : من خلق الله ؟ هو سؤال غبي غير منطقي و عبثي بامتياز . فعالج هذا بأقوى علاج و هو الإيمان دون تكليفهم بفهم الوضعية عقلا لعلمه بالمحدودية المنطقية لأغلب الناس .

و العجيب أن من علماء الملاحدة من يؤمن بالسببية المطلقة و لا يستطيع فهم أن نهاية الأسباب هو مسبب الأسباب سبحانه الذي ليس من جنس الأسباب و إنما هو خالقها ، وقد أدرك كثير من العلماء هذا الأمر الكوني فأقروا بوجود "المهندس الأعظم" حسب وصفهم لفهمهم أن التسلسل السببي لابد له من أصل ليس من جنس المخلوقات .

ثم أشير أن الله سبحانه إذا أراد إيجاد موجودات بطريقة غير الخلق لأوجدها ، و قد يكون لها اسما آخر غير المخلوقات ، فهو على كل شيء قدير سبحانه ، إذا استطاع العقل استيعاب هذه المسألة فسيفهم جيدا لامنطقية سؤال من خلق الله ! و هذا هو الهدف من المقال .

حاولت بطريقة منطقية تبيان الفكرة العقدية ، و تبقى الطريقة الإيمانية الربانية هي الطريقة الأحسن و الأولى ، و هي المتمثلة في قوله سبحانه ( قل هو الله أحد ، الله الصمد ، لم يلد و لم يولد ، و لم يكن له كفؤا أحد ) و قوله سبحانه ( ليس كمثله شيء و هو السميع البصير ) .

الليبرالية الخفية بيننا!

المجتمع الليبرالي هو مجتمع يقدس الحرية الفردية ، يهدف إلى تحقيقها بشكل مطلق ، و لا يحبسه عن ذلك إلا اصطدامها بحرية الفرد الآخر ، و يجعل أفراد هذا المجتمع رغبة الإنسان المرجع المركزي للتشريع و التربية ، أي أننا نرغب و نشتهي ثم نُشَرِّعُ و نربي لتحقيق تلك الرغبات عن طريق جيل يتبنى تلك الأفكار ، فالترويج و التقنين للشذوذ الجنسي خير مثال على ذلك ، و علم الليبراليون صعوبة نشر هذا الفكر المنحرف في المجتمعات المحافظة عموما و المسلمة خصوصا ، فابتكروا شعارات لولبية تفي بالغرض و لا تصرح بحقيقة الإيديولوجية الليبرالية ، و يكفي أن نذكر بشعار " تنتهي حريتي عند ابتداء حرية الآخر " كي نعلم أننا قد تمت برمجة أغلبنا بنجاح و أن الغزو الفكري الليبرالي قد اجتاح المسلمين أيضا ، كما قد تتفاجؤ الآن على أساس أن هذا الشعار هو صواب مطلق لا مجال للخطإ فيه ، و الأصل أنه قريب من الخطإ أكثر من قربه للصواب ، كما أن المجتمعات التي تتبنى هذه التربية أبعد ما تكون عن تحقيق العبودية لرب العباد ، حيث ينتشر بها الإلحاد تحت مسمى الحرية .

فحريتي تنتهي عند حدود الله و ليس عند حرية الآخر ، فإن تبنيت المذهب الإسلامي قلت أن الزنا حرام و ممنوع ، لأنه تعد لحدود الله ، بينما يعتقد من تبنى ( الحرية ) أن الزنا مباح لأنه بين شخصين توافقت رغبتاهما و ليس فيه ( الزنا ) ضُرٌّ بحرية شخص ثالث .

فالإنسان عبد للإله ، فسبحانه من خلقه و أمره ، و هذا يتضارب مع الحرية المزعومة ، فأنت لست حرا في صلة أو قطع علاقتك بعمك مثلا ، حتى و إن قطع هو علاقته بك فإنك ملزم يا عبد الله بوَصلها ، و وصلها يكون ببعض محاولات صلة الرحم و لزوم القابلية للوصل ، أي كأنك مادٌّ يدك إليه للمصافحة دائما إلى أن تأتيك المنية و أنت على ذلك ، سواء مد يده لك أم لم يمد . فإن أبَيت فإن عقاب الله شديد . فأين الحرية هنا !

قد يتبادر إلى الأذهان ما روي عن عمر رضي الله عنه " متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرار " فهذا خبر ضعيف لضعف سنده ، إلا أن متنه صحيح المعنى إذا فهم فهما صحيحا ، فالمقصود هنا التصنيف من حيث العبودية للإنسان أو الحرية من الإنسان ، فمنه قولهم فلان حر و فلان عبد ؛ أي حر من الإنسان و عبد للإنسان . و ليس المقصود الحرية من الإله أو الحرية المطلقة كما تفتري الليبرالية . و معلوم أن العبودية للإنسان شبه منقرضة في عصرنا الحالي ، و بالتالي فإن أبواق الحرية يطالبون بالحرية المطلقة من جميع القيود ، حتى القيود الربانية .

إن أساس الخلافات الفكرية بين إسلام الحق و ليبرالية الباطل هي زاوية النظر إلى الحياة ؛ فالمسلم ينظر إليها كدار امتحان و اختبار يجب أن يجتازها بنجاح حتى يصل إلى دار السعادة و النعيم ، و بالتالي فإنه يجعل إرادة الله سبحانه التي تحمل ما يُصلح شأن الإنسان و إن تعارضت مع شهواته هي أساس التشريع و يحاول الالتزام بها . بينما ينظر إليها الليبرالي على أنها الحياة الوحيدة و يريد تحقيق كل شهواته و نزواته أثناءها ، و بالتالي فإنه يجعل هواه أساسا للتشريع و يحاول تقنين سبل الوصول إلى شهواته .

اختلاط الغايات بالوسائل

دائما ما نبحث في هذه الدنيا عن تحقيق الراحة الدنيوية النسبية ، و لتحقيق هذه الأخيرة نكون ملزمين بتحقيق أركانها ( السكن ، الصحة ، العفاف و السكينة و الأسرة ، الشبع ، الارتواء ، الستر ، السند و العطف ، التنقل... ( و أعلى هذه الأركان عند المؤمن هو السير على طريق الله )

أركان الراحة الدنيوية النسبية هذه يطلق عليها اسم الغايات ، أي ما نود الوصول إليه ، و للوصول إلى هذه الغايات لابد من وسائل مادية فرعية ( باستثناء غاية السير على طريق الله فتحتاج تنفيذ الأوامر الربانية دون ماديات ) .

هذه الوسائل الفرعية هي التي نستعملها لتحقيق تلك الغايات من أجل الانتعاش بالراحة الدنيوية النسبية .

السكن غاية و وسيلته منزل أو شقة أو دار أو خيمة أو قصر... و هذه الوسيلة تتحقق في مجتمعنا سواء بالامتلاك أو الكراء .

العفاف و الأسرة غاية لأنهما فطرة ( الذكر و الأنثى ) ، فالعضو التناسلي الذي نمتلك دليل على ضرورة استعماله ( في الحلال ) ، و وسيلته الزوج ، و اختلاف الأعراق و الأخلاق و الأعمار و غيرها عند الإنسان مجال يتيح الاختيار .

الصحة غاية و وسيلتها الرياضة و الحمية و النوم بالليل و...

الشبع غاية و وسيلته القمح أو الثمر أو الخضر أو القطنيات أو اللحوم أو المعلبات...

الارتواء غاية و وسليته الأساسية الماء و له وسائل فرعية كالعصير و اللبن...

الستر غاية و فطرة ( رغم أن كثيرا من الناس انتكست فطرتهم و صاروا ميالين للتعري ) و وسيلته اللباس عموما .

السند و العطف غاية و وسيلته الوالدين و الأولاد و الإخوة و الأسرة و العائلة و القبيلة و العشيرة...

التنقل غاية و وسيلته سيارة أو دراجة أو حمار أو حصان أو طائرة...

أما النقود فوسيلة عوضية تحتاج وسيلة إنتاجية و هي العمل ( إجارة ، تجارة ، استثمار... )

العمل(وسيلةإنتاجية) => النقود(وسيلةعوضية) => الوسائل الفرعية => الغايات => الراحة النسبية

لكن الملاحظ بشكل كبير في مجتمعنا هو اختلاط الوسائل بالغايات عند الناس ، فتصير الوسائل عند المشوهين نفسيا غايات مطلوبة لذاتها بدل أن تكون هي وسيلة تستعمل لتحصيل غاية ، و قد طبّع المجتمع مع هذه الظاهرة و صارت أمرا عاديا .

الإنسان الذي يشتري سيارة كغاية تجده يعتني بها أشد العناية و يرفض الذهاب بها لمسافات طويلة رغم جودتها مخافة الزيادة في عداد الكلومترات ، و لا يسمح بركوب أكثر من ثلاثة أشخاص معه حتى عند الحاجة لذلك و رغم قوتها ، بل وقد سمعت أحدهم يقول سيارتك كزوجتك من ركبها فكأنه... (جهل مقرف) و بالتالي فهذا ضيع الغاية الأساسية المتمثلة في التنقل و استبدلها بغاية وهمية هي ذات السيارة .

الإنسان الذي يهوى جمع الأوراق النقدية (الأموال المزيفة) و ينتعش بزيادة أرقامه البنكية و يهدف إلى أن يصير الأغنى بين عائلته أو حيه أو مدينته أو بلده فهو إنسان مشوه نفسيا لأنه جعل من الأموال غاية ، و الحقيقة أنها وسيلة لتحقيق الوسائل الفرعية فالغايات كما سلف الذكر ، و بالتالي فقد ضيع الغاية الحقيقية و اتبع غاية وهمية . و ربما أعلى درجات هذا التشوه النفسي هم المتسولون المالؤون للوسادات بالأوراق النقدية .

الزوج الذي يأمر زوجته بالتبرج و إزالة الستر فهو مشوه نفسيا من أوجه كثيرة ، و الوجه الذي يهمنا الآن هو أنه قد جعل من زوجته غاية يتباها بجمالها و لونها بدل أن تكون وسيلة لتحقيق العفاف و السكينة و الأسرة الطيبة ، و جمالها ذاك إنما جُعل لتُظهره أمام زوجها لتحصيل العفاف للطرفين .

هذه بعض مظاهر التشوه النفسي المشهورة في مجتمعنا ، و الناتجة كما سلف الذكر عن اختلاط مفهوم الوسائل بمفهوم الغايات ، يمكنك أن تقيس عليها لتستخرج تشوهات أخرى .

أخيرا فإنني أحب أن أشير إلى نقطة مهمة جدا و هي أن هذه الظاهرة سبب مباشر في سرقة حياتك منك ، فمن جعل المال غاية أضاع فرص الانتفاع به لتحقيق الغايات السالفة الذكر ، و من جعل اللباس غاية أضاع أوقاته و أمواله فيه بدل استعمالهما لجلب الغايات الحقيقية و هكذا .

التعب و الراحة

الراحة الدنيوية النسبية التي يبحث عنها الناس مرتبطة أشد الارتباط بالتعب ، و لا راحة في الدنيا إلا بعد التعب . لا أقصد هنا مفهوم "خدم أصغري على كبري" إنما أقصد عين الراحة و عين التعب .

كثير منا يعتقد أنه إذا استطاع الابتعاد عن التعب و توفير الجانب المادي فسيجد الراحة التي يتمناها و التي يصبو إليها دائما ، و يظن أنه بذلك سيعيش العيشة الهنيئة الأسعد على الإطلاق ، و هذا الظن نابع من كوننا نسعى إليها فعلا ، لكن ليس لنا في الدنيا حظ منها ، إنما نسعى لتحصيل هذه العيشة في الآخرة ، لأن الجنة بمعايير خِلقية مختلفة عن الدنيا ، تتيح لنا الراحة المطلقة .

أما الدنيا فلا سبيل لك للراحة فيها إلا بعد التعب ، فمثل الراحة عند الإنسان في الدنيا كمثل الشحن عند الهاتف ، فكلاهما لا يتحققان إلا بعد التعب و نفاد البطارية ، فلا يُتصور هاتفا يُشحن و هو مشحون أصلا ، فهذا يهدد الهاتف بالتلف بدل شحنه ، كذلك الإنسان لا يتصور أن يرتاح بعد راحة ، فهذا الأمر سينتج الملل و الأمراض النفسية باختلاف أنواعها ، إنما يرتاح من تعب ، و المتعب هو الذي ينتعش براحة الدنيا ، فكن متعبا لتصير مرتاحا .

خُلقنا في الأرض لعبادة ربنا أولا ، قال ربي ( وما خلقت الجن و الإنس إلا ليعبدوني ) ، ثم لإعمارها ، و إعمارها يكون بالإنتاج في مختلف الميادين ( المادية و اللامادية ) مع مراعاة البيئة و الحفاظ عليها ، و ليس الإعمار هو التطاول في البنيان و التسابق إلى الربح الصناعي الأكبر بما يفسدها علينا .

يقول النبي ﷺ: "ما أكل أحد طعامًا خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود كان يأكل من عمل يده" صحيح البخاري ، فالأصل هو العمل من أجل القوت ، و العمل يأتي بالتعب ، و التعب يوجب الراحة ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "...و لنفسك عليك حقا..." صحيح البخاري ، و بالتالي فهذه هي الدورة التي ينبغي أن يخوضها الإنسان أثناء حياته و ليس محاولة لزوم الراحة فقط .

لدورة (عمل=>تعب=>راحة) أوجه متعددة مرتبطة بالزمن و الكيف منها :

- الدورة اليومية : عمل النهار ينتج التعب ثم الحق في الراحة بالمساء ، و الراحة يجب أن تكون بما يرضي الله كالمباحات من الأمور ، و تكون على قدر التعب ، فالهاتف يشحن ساعتين ليعمل اثنتان و عشرين ساعة و ليس العكس . و أفضل الراحات هي العبادات لمن استطاع إدراك هذه المرتبة طبعا (العبادة=الراحة) .

- الدورة الأسبوعية : عمل الأسبوع ينتج التعب ثم الحق في راحة عطلة نهايته

- الدورة السنوية : عمل السنة ينتج التعب ثم الحق في راحة عطلة نهاية السنة و هكذا .

و أخيرا فالفكرة الأساسية المُراد إيصالها من هذا المقال هي اعمل و اتعب لتنتعش بالراحة ، فإن لم تعمل فلن تجد الراحة و لا ريحها .

الإنجاز المعتبر قيميا و الإنجاز غير المعتبر

تسببت الرأسمالية في بعثرة المفاهيم الاجتماعية التي اكتسبها الإنسان منذ قرون خلت ، و التي كانت تعتبر حتى وقت قريب من المجمع عليه بين جميع البشر ، و لعل أبرز هذه المفاهيم الاجتماعية هو مفهوم الإنجاز المعتبر قيميا .

فصرنا نسمع اليوم أن كريستيانو رونالدو إنسان ناجح و قدوة ، و أن الملالي الراقص ذو الفيديو الذي اشتهر بدون أي مجهود يذكر بين مشاهير العالم إنسان أصاب النجاح ( يفترقان في الاجتهاد و يجتمعان في اللاقيمة ) ، و من بيّن حقيقة هذا النجاح الوهمي لهذين الرجلين و غيرهما بالآلاف أو الملايين عبر العالم ، و الذين يحرفون معنى النجاح عند الشباب فهو من أعداء النجاح و من الحُساد !

إن من شروط النجاح الإنجاز ذو القيمة الذي يؤثر إيجابيا في المجتمع ، و من لم يُصب القيمة في إنجازه لم يشم ريح النجاح الحق و إن رماه جميع الناس به .

إذا افترضنا أن هشاما شاب يستطيع رمي حصاة بقوة فوق سطح الماء فترتد ثلاثين مرة قبل غرقها ، فهل هذا العمل يجعل منه إنسانا ناجحا !؟ فهذا إنجاز من جنس إنجاز رونالدو ، حيث أنه أكثر إنسان يستطيع إدخال كرة جلدية في إطار حديدي بمساعدة رجال آخرين مقابل أحد عشر رجلا يمنعونه من ذلك . فأين الإنجاز ذو القيمة هنا !؟ الفرق الذي بين رونالدو و هشام هو أن لهو رونالدو اجتمع عليه الناس و بجلوا فاعله و أعطوه الأموال مقابله ، و لهو هشام لم يفعلوا ذلك لأجله ، و هذا لأن قوى مادية عالمية معينة اختارت لهو رونالدو لتحقيق أهداف سيادية و غيرها و لم تختر لهو هشام لذلك ، و بالتالي فإن إنجاز رونالدو لا قيمة حقيقية له كما نتفق أن إنجاز هشام لا قيمة له .

و الإنجاز ( سواء المادي أو اللامادي ) يمكن تقسيمه باعتبار القيمة كالتالي :

- إنجاز في مجال الضرورة : و هذا أعلى الإنجازات قيمة لارتباطه بضرورة من ضرورات الحياة كاختراع آلية تسهل توزيع الماء بين سكان القرى أو اكتشاف دواء داءٍ قاتلٍ أو اكتشاف الأسمدة التي تؤثر في المنتوج الفلاحي كَميا قصد تحقيق الاكتفاء الغذائي للبشرية أو التمكن من علم حيوي ضروري لحماية المجتمع من شرور عدوه و هكذا ، فهذا الإنجاز هو الأفضل و الأشرف دنيويا و هو النجاح العظيم في المجتمع إذا استثني النجاح الأخروي الأعظم .

- إنجاز في مجال الحاجة : و هذا مثل اختراع المصباح و السيارات و اكتشاف الكهرباء و الشجاعة في المعركة المنتجة للنصر و الاستقلال السياسي ، فهذه الأخيرة حاجات سهلت حياة الإنسان و وفرت ظروف عيش أكثر راحة .

- إنجاز في مجال الكماليات : و هذا آخر النجاحات الحقيقية و أدناها قيمة ، كاختراع عطر فواح و إنتاج أدبي هادف و التعريف بطبق صحي لذيذ بين أفراد المجتمع و غير ذلك مما يزيد الحياة جمالا .

و ليس بعد هذا من نجاح حقيقي ، و لكي يتبين الأمر أكثر فلنعد بالزمن إلى العصور الماضية ، و لننظر الأسماء التي خلد التاريخ ذكرها ، هل هي أسماء العلماء و المخترعين و أبطال المعارك و السياسين المحنكين ، أم أسماء أبطال المصارعة الرومانية بين تلك المدرجات العالية و أسماء رماة الرماح و الملاكمين و لاعبي البولو ؟ طبعا أصحاب النجاح الحقيقي نذكرهم إلى اليوم ، و أهل النجاح الوهمي المزيف قد اندثر ذكرهم بعد عقود قليلة على وفاتهم .

فإذا رأيت طبيبا شابا مخلصا في عمله على يمينك و ميسي على شمالك فصافح الطبيب الشريف ذو القيمة العالية في المجتمع و اشكره على عطائه ، و اترك ليونيل الذي لا اتبع دين الحق و لا ساهم إيجابا في مجتمعه سوى إلهاء الشعوب بالجلد المدور .

الخريطة الكاذبة

لقد درسنا و تعلمنا دروس مادة الجغرافيا خلال مدة تقارب العشر سنين لكل فرد إلى أن حصل على شهادة الباكالوريا معتمدين على خريطة مشوهة ، بل و نعتمدها في كل معلوماتنا الجغرافية على الأنترنيت .

لطالما دُهشنا و تعاظمنا أمر تلك الإمبراطورية الروسية التي تكاد تعانق كل الكرة الأرضية ! و التي تبدو أكبر من قارة عظيمة مترامية الأطراف كأفريقيا ، ثم تلك الأرض الجرينلاندية التي سبق لنا و تساءلنا مع أنفسنا عن عدم إدراجها ضمن القارات و هي تبدو قريبة من أفريقيا حجما و اتساعا ! و كذلك الأمر بالنسبة للولايات الأمريكية و كندا خصوصا .

لكن بعد مرور الزمن و بالصدفة عند أغلبنا نفهم أن الأمر تشوبه شائبة ، و نتعلم أن الخريطة الكروية ثلاثية الأبعاد و لا نستطيع أن نحولها إلى خريطة مسطحة إلا إذا تشوهت تشوها يصيب مساحة الدول أو أشكالها .

كما أن من سبق له و تمعن في مجسم كروي للكرة الأرضية فسيلاحظ أن حجم الدول الأروبية الغربية أشد صغرا من صغره على الخريطة المسطحة ، و أن الدولة الروسية ذات 17 مليون كلم مربع لا تمثل حجما إلا 55 % من القارة الإفريقية ذات 30 مليون كلم مربع ، و أن جرينلاند مساحتها أصغر من مساحة الجزائر ، و أن مساحة البلدان المسلمة تمثل 21 % من مساحة سطح الأرض ، و عجيب كيف أن هذه النسبة هي نفس نسبة عدد أفراد الأمة المسلمة بين باقي أفراد الأمم تقريبا !

لكن تبقى الأسئلة المطروحة ؛ هل كانت هذه الخريطة المشوهة مقصودة ؟ هل كان لها تأثير على نفوس الشعوب ؟

في الحقيقة لا أدعي أنها كانت مقصودة ، و لا أظن أنه يمكن الإجابة عن هذا السؤال إلا إذا تسربت وثائق تدل على ذلك . لكن في نفس الوقت فإنني أدّعي أنها أثرت على نفوس الشعوب لزوما ، فالشعوب مجموعة من الأفراد ، و الأفراد من الناحية العلمية التعلمية قسمان كبيران ؛ متعلم و غير متعلم ، فالمتعلم لن يؤثر عليه هذا التشوه تأثيرا مباشرا ، لكن التأثير غير المباشر على اللاوعي حاصل ضرورة ، فكيف بك إذا أوقفناك و خصمك أمام مرآة تُظهرك أصغر من حجمك و تُظهره أكبر من حجمه ! حتى و إن افترضنا عدم تأثير الحجم في المنافسة ، فإن اللاوعي سيتأثر تأثرا كبيرا من جهة القوة ، و بالتالي فإننا لزوما تأثرنا سلبا بتلك الخرائط المشوهة في لاوعينا و ساهمت في إحساسنا بالضعف و الوهن ، و أننا اليوم نتاجٌ تدخلت تلك الخريطة في إنتاجه . أما بالنسبة لغير المتعلم فإن التأثير سيكون عليه مباشرا و غير مباشر و من جميع النواحي لأن من مبادئه الحجم يدل على القوة .

إليكم الآن الخريطة المسطحة التي تعبر عن المساحة الحقيقية للدول دون أن تأخذ حدود اليابسة بعين الاعتبار و هي الخريطة أعلاه .

أخيرا فإنني أُحَدِّثُنَا أننا أكبر حجما مما تعلمنا ، و أكثر عددا مما توقعنا ، و حُق لهم أن يستهدفونا ، لأننا إن تُركنا و حالنا ؛ تمكنا لزوما و تحكّمنا .

احترام التخصص

يعاني مجتمعنا كسائر المجتمعات الإسلامية و العربية الحالية للأسف من ظاهرة عدم احترام التخصصات و المتخصصين في شتى المجالات ، فتجد الطبيب يفتي في الدين و النجار يعطي الوصفات الطبية و غير ذلك من التشوهات العلمية التي تؤثر سلبا على المجتمع علميا ، و من أقبح ما تجد في هذا الباب شخصا يجادل آخر في مسألة معينة تدخل تحت تخصص أحدهما و ليس للآخر به أية علاقة ، بل لم يقرأ ولو كتابا فيه ، ثم يجادله قصد إقناعه و الانتصار لنفسه لا قصد النهل من معرفته ! فيحرم الأخير نفسه من فرصة الاستفادة من المتخصص و من زبدة سنين دراسته . و هذا التصرف غالب في المجتمع مما ينتج عنه لزوما ضياع فرص التعلم الثمينة مجتمعيا و بالتالي حصول العكس وهو انتشار الجهل ، لأن ضياع فرص التعلم=انتشار الجهل بكل بساطة ، و ليست هناك منزلة بين هاتين الصفتين .

و هذا مما نشاهد عكسه نسبيا عند الغربيين ، فإن أغلب مجتمعاتهم تعلمت و تربت على تقديم المتخصص في الكلام و رفع كلامه فوق كلام غير المتخصص ، مما ساعد على انتشار المعارف بينهم لا الخرافات مثل التي عندنا .

و قد كانت العرب قديما تعلم هذا فكان الحكيم لا يتقدم أمامه في الطب إلا حكيما ، و الشاعر لا يتقدم أمامه في الشعر إلا شاعر ، بل فإنك لن تجد لعالم الإسلاميات اسما ، و ذلك لأن المسلمين قديما كانوا يسمونهم حسب تخصصهم ، فإما محدث أو مفسر أو فقيه أو أصولي أو قارئ أو غير ذلك ، ليس مثل اليوم ؛ شيخا !!! ، بل و كانوا يعيبون من يحشر أنفه منهم في تخصص غير تخصصه ، و هذه ظاهرة صحية تحفظ سلامة المعلومة التي تطوف بين أفراد المجتمع .

فينبغي علينا ألا نتقدم أمام المتخصص إلا بذكر كلام متخصص آخر لا ذكر أوهام فهومنا ، و ألا يكون قصدنا وراءه إلا التعلم . فهذا الأصل و غيره ليس إلا تخلف .

ترتيب الأهداف الدنيوية و علاقته بقيمة حياة الفرد

تختلف الأهداف المراد تحقيقها في الدنيا من فرد لآخر ، كما تختلف هذه الأهداف من حيث الحجم و النوعية ، ما يعطي قيمة كبيرة لحياة أفرادٍ و قيمة أدنى لحياة آخرين ، و يساهم ترتيبها حسب نوعيتها عند كل فرد في الرفع من القيمة المذكورة أو خفضها .

فحجم و نوعية الأهداف التي يحملها الفرد في صدره و يعمل على تحقيقها و ترتيبه لها حسب الأولوية مقياس لمدى أهميته في مجتمعه .

و أقصد بحجم الهدف كبره أو صغره ، فمن فتح محلا للملابس يهدف به الوصول إلى جميع ساكنة الحي ليس كمن فتحه قاصدا الوصول إلى جميع ساكنة المدينة ، و هذا المقصود من حجم الهدف .

أما نوعية الهدف ؛ فبعد الاستقراء يظهر أنها لا تخرج من الأنواع الستة الآتية ؛ -الأثر -المال -الفطرة -القوة -المكانة الاجتماعية -اللذة .

فهذه الستة مجملة و تشمل جميع أهداف الإنسان في الحياة الدنيا ، قد تتقاطع بعضها أو كلها مع الأهداف الأخروية ، إلا أن هذا المقال يقصد بالأساس الدنيوية .

-الأثر ؛ بمعنى أن الشخص يقصد بهدفه ذاك ترك أثر ما في مكان ما بحجم ما قد يستمر مع الزمن فيكون جاريا و قد لا يستمر ، و هذا أسمى أنواع الأهداف الدنيوية ، بل و يدخل حتى في الأهداف الأخروية إذا صلحت النية .

و أمثل له بشخص يقصد بعمله الجمعوي تطهير الحي و غرس الأشجار و تحسين البنية التحتية (أما إن قصد بعمله الجمعوي جلب نفوذ فهذا لن يدخل في باب الأثر و إنما سيدخل في باب القوة)

-اللذة ؛ و لعل هذا أدنى أنواع الأهداف الدنيوية ، و هي العمل على تحقيق لذة من ملذات الحياة قصد المتعة .

و أمثل له بهدف اشتراء سيارة فاخرة ، أو حذاء اير ماكس عند البعض .

-الفطرة ؛ و أقصد بها الأهداف التي جُبل الإنسان على تحقيقها .

و أمثل لها بالزواج و الإنجاب و السكن الكريم و المركب الحسن

-القوة ؛ بمعنى أن الشخص يقصد بهدفه ذاك التقوّي و تحقيق القوة سواء بدنية كانت أو اجتماعية سياسية كنفوذ أو حتى التقوّي بسلاح أسودا كان أو أبيضا أو التقوّي بكلب بيتبول أو مالينوا .

-المال ؛ بمعنى أن الشخص يقصد بهدفه ذاك تحقيق أموال سواء نقدية أو ذهب و فضة أو ممتلكات ، و لا يحتاج هذا لمثال .

-المكانة الاجتماعية ؛ بمعنى أن يُقصد بالهدف تحقيق مكانة اجتماعية تجعل المرء يعيش بين مجتمع يقدره و يوفر له حاجاته النفسية التي تجعله يعيش لذة نفسية يحبها ، و هذا سبب مباشر لظاهرتي السمعة و الرياء ، إلا أن تحقيقها بسبل مشروعة يبقى مباحا شرعا ، و قد تصير محمودة إذا اِستُغلت في الإصلاح .

و أمثل لذلك بأمثلة حُدثتُ بها ؛ شبابٌ أبناء أناسٍ أغنياء يجتهدون في تحصيل شهادات لن يعملوا بها لأن أرباح شركات آبائهم اللآتي يعملون بها أضعاف أجرة تلك الشهادة بعشرات المرات إن لم تكن مئات المرات ، و اجتهدوا للحصول عليها قصد تحقيق لقب المهندس أو الأستاذ فقط .

و بعد التفصيل في نوعية الأهداف نأتي الأهم و هو ترتيبها ؛ فقد تكون لنا كلنا أهداف تدخل تحت هذه النوعيات كلها أو بعضها ، لكن يبقى ترتيبها حسب الأولوية هو المحدد لقيمة حياتنا .

فالفرد الذي يجعل الهدف من نوعية الأثر هو الأولى تكون قيمة حياته هي الأثمن ، حيث يسعى أولا إلى ترك الأثر في المجتمع قبل سعيه إلى تحقيق ملذاته أو فرض قوته أو تحقيق مكانته الاجتماعية أو تحقيق الغنى .

و الفرد الذي يجعل الهدف من نوعية اللذة هو الأولى تكون قيمة حياته هي الأدنى ، حيث أنه قدم اللذة على باقي الأنواع و اتبع هوى النفس ، و إن كان استهداف تحقيق الملذات المباحة و جعلها أولوية أهون من استهداف الملذات المحرمة .

فينبغي علينا إعادة ترتيب أهدافنا حسب الأولوية حتى نجعل لحياتنا قيمة ، فنوعية اجتهاداتنا نتيجةُ ترتيب أولوياتنا ، و تغيير الترتيب ينتج عنه تغيّر في نوعية الاجتهادات و بالتالي تغيّر في النتائج المحصل عليها و في قيمة حياة الفرد .

و أشير إلى أن هذا المعيار قد ينقلب رأسا على عقب إذا كان القصد من الهدف سلبي ، كأن يكون الهدف من نوع الأثر ، لكنه أثر فاسد ، و أمثل لذلك بهدف وهبي الذي يقصد به تخريب المجتمع و ترك تحكيم شرع الله في الإرث ، سواء قصد في قرارة نفسه الإصلاح أو الإفساد ، هنا يكون هذا شر من شخص يهدف إلى تحقيق ملذات محرمة كشرب الخمر أو القمار ، حيث أن هذا يُهلك نفسه بينما وهبي يريد إفساد المجتمع ككل .

و أخيرا قال الله في وهبي و أمثاله (و إذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون و لكن لا يشعرون)